Nous avons rencontré Etienne Candel dans un café du Quartier Latin. Il nous a parlé de sa pratique littéraire sur twitter, de ses recherches, du futur de l’édition et de langage en général. C’est l’entretien fleuve, et ça tombe bien parce qu’il est passionnant !

Guillaume Ladvie : Quelques mots de présentation pour commencer ?

Étienne Candel : Le plus simple c’est la présentation sociale. Quelle est mon étiquette ? Je suis maitre de conférences habilité à diriger les recherches au CELSA Paris Sorbonne depuis cette année. Je suis chercheur au GRIPIC, le Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Processus d’Information et de Communication. C’est la plus grande partie de mon activité au quotidien. J’encadre en particulier le Master Communication, Médias et Numérique, anciennement MISC. Je réalise en parallèle un travail de recherche sur la sémiologie des médias informatisés et en particulier sur la façon dont les interfaces fonctionnent, socialement, humainement et symboliquement. La deuxième partie de ma vie… C’est gênant de faire des parties mais nous sommes dans un contexte professionnel, et nous sommes identifiés dans le monde par nos professions. Nos vies sont coupées en morceaux, c’est quelque chose d’étonnant. La deuxième partie est donc une activité d’écriture, en particulier sur Twitter et encore plus particulièrement dans des formats courts. Quand j’ai commencé à utiliser Twitter en 2011, c’était un moment de ma vie où j’avais besoin d’unifier mes différentes écritures et les différents aspects de ma vie, ma vie publique, sur un seul support. J’ai donc mêlé des propos touchant à la recherche, quelques remarques sur le quotidien, des interactions avec d’autres personnes, médiatisées par la plateforme, et puis cette écriture, déviante, cette écriture qui se positionnait en différence. Après quelques réflexions et discussions, en particulier avec Jérôme Denis, chercheur en sociologie des usages, sur les nymwars, la guerre que se livrent utilisateurs et réseaux sur le fait d’utiliser un pseudonyme ou le nom d’état civil, j’ai préféré distinguer les deux choses : d’une part le domaine professionnel, sage, de l’enseignant chercheur, et d’autre part l’écriture littéraire. Mais aujourd’hui cette séparation ne fonctionne pas extrêmement bien, il y a un compte que j’utilise et l’autre moins. C’est d’abord une question d’ergonomie. Le défaut d’ergonomie de Twitter pour gérer plusieurs comptes m’a mené à privilégier un retour au compte unique. Le deuxième compte, qui est un peu l’envers du premier, @etienne_candel, je l’utilise surtout pour répondre au premier et pour créer des dialogues absurdes entre deux personnes qui sont la même. Ce n’est même pas deux personnalités, c’est juste joué.

Les identifiants « candel » et « cdl » sont le résultat d’un choix ?

Non, l’identifiant par défaut lorsque je ne veux pas en dire trop de moi c’est « cdl », c’est le premier que j’ai utilisé à la création de mon compte Twitter.

C’est presque du pseudonymat ?

Oui, c’est un semi-pseudonymat, un pseudo-pseudonymat. Mais il n’y a pas plusieurs identités, la dynamique de base était au contraire de tout réunir. Au tournant de 2011, j’étais maitre de conférence depuis deux ans et je sentais bien les gratifications et l’intérêt de mon travail : je pouvais continuer une vie, donner des cours et les donner de façon toujours plus fluide. J’écrivais beaucoup d’articles de recherche, j’en ai toujours écrit beaucoup. Mais même dans cette activité d’écriture de recherche prolongée, il me manquait quelque chose qui était là avant et qui commençait à disparaître.

Le face-à-face entre l’artiste et le chercheur ?

Le face-à-face est toujours recréé. Nous sommes des êtres dans des situations, et ce qui est problématique dans le monde tel qu’il est, c’est qu’on nous demande toujours de préciser au titre de quoi nous avançons. L’image sociale que vous avez comme enseignant, comme chercheur ou comme n’importe quoi d’autre d’ailleurs, reflète un état au sens social. Nous sommes censés être quelque chose dans le monde. Nous sommes censés être ce que l’on fait. Quand j’ai commencé à ne plus utiliser Twitter seulement comme carnet de notes et à y placer les quelques jeux de mots absurdes qui me venaient, mon lectorat, notamment de chercheurs, m’a dit sa perplexité. Il fallait que ce soit un terrain d’analyse, d’observation ou d’expérimentation. Je rangeais moi-même ma production dans ces cases-là, par paresse ou pour me « débiner ». En réalité, c’est mon écriture qui s’y faisait. Avec le temps, elle est devenue moins pudique et peut être moins inhibée. Au début je me surveillais beaucoup, j’avais conscience d’être sur une place publique. C’est intéressant cette tension, cette propension motivée par les plateformes à tout faire en notre nom propre. On va assumer un selfie, une photo, puis ce que l’on pense, ce que l’on fait… C’est devenu une tendance généralisée, de se livrer en raison de la logique déterministe des plateformes.

Snapchit.

— Étienne Cdl (@etienne_cdl) 25 mai 2016

Y a-t-il dans les tweets décalés d’@etienne_cdl une forme de révolte contre la plateforme ?

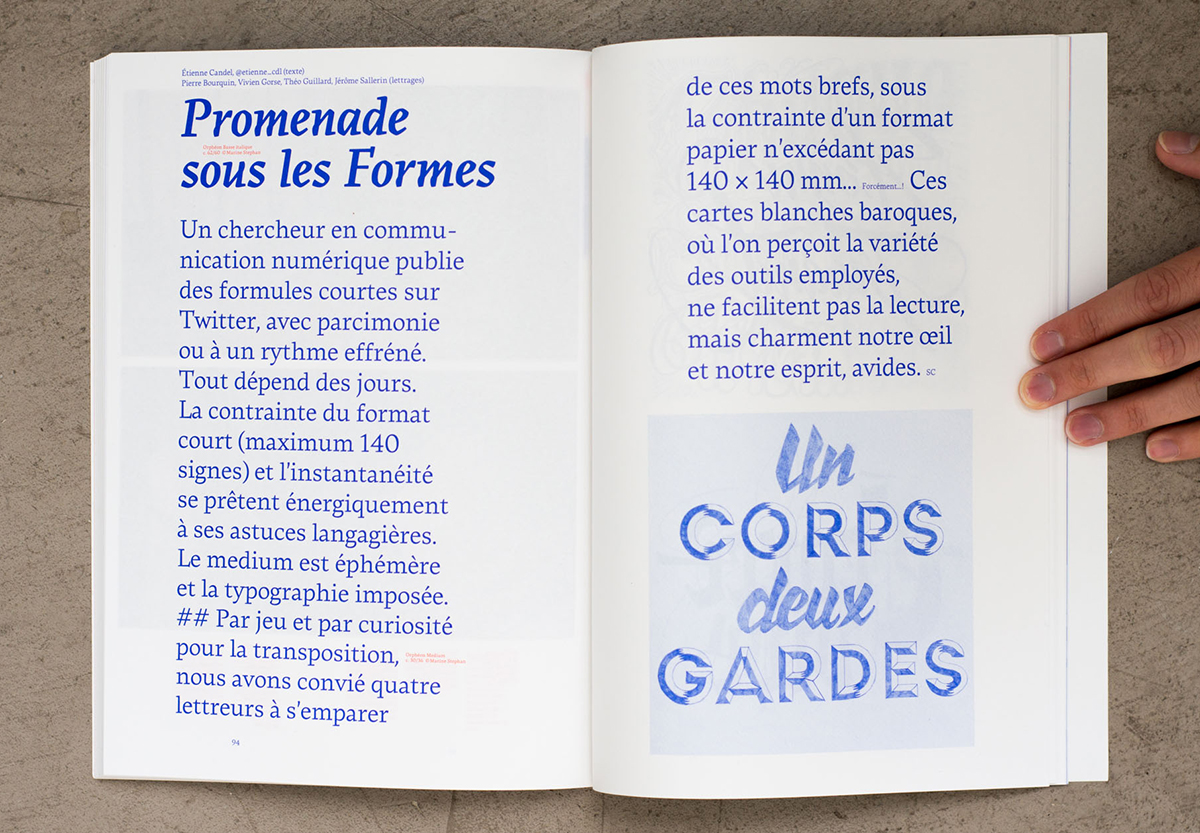

J’ai parlé de cette écriture l’été dernier aux Rencontres Internationales de Lure qui m’y avaient invité. C’est un événement centré sur des questions de typographie dans un magnifique village du sud de la France, et un événement formidable où se regroupent des typographes, des éditeurs, des graphistes, des gens à la fois créatifs et théoriciens de leur champ. Ils réfléchissent à ce qu’est la typographie, à ses développements modernes, ils créent des caractères numériques, traditionnels, des lettrages à la main, etc. En marge de l’événement, ma première publication papier dans une revue, Après/Avant, a été préparée par les compagnons de Lure, et en particulier Samuel Goyet, Sandra Chamaret et Frank Adebiaye. Certains de mes tweets avaient été sélectionnés et avaient donné lieu à des lettrages à la main.

On m’a demandé “pourquoi ces formats courts ?” J’ai donc parlé de cette dimension « subversive » de ces petits écrits, qui a été subversive dès le début et qui le demeure aujourd’hui. Cela remonte à assez loin. Mes premiers souvenirs de ce que j’appelle des ironèmes remontent à la classe préparatoire, un contexte discursif très contraignant. On se prépare au monde des concours et à des métiers très normés. L’École Normale Supérieure porte d’ailleurs justement ce nom parce qu’elle norme. Je n’ai pas vécu la classe préparatoire comme une douleur, mais la mise au pas est tout de même réelle. L’esprit souffrait suffisamment pour que j’ai une activité d’écriture poétique proliférante en marge de la classe, dans les espaces qui me restaient, c’est à dire des coins de pages de carnets sur lesquels je grattais les quelques minutes que j’avais par jour. J’écrivais également quand l’expression d’un professeur me faisait rire, parce qu’elle cachait une autre expression possible, une autre manière de penser. On est dans l’espace hétérotopique, dans cette manière de s’arracher soudain à la force du lieu, au pouvoir qui s’exprime dans la parole par une autre parole. Mais la pratique n’était pas systématisée pour moi à l’époque. C’était une micro-écriture ou pseudo-écriture.

Traités comme du détail. — Étienne Cdl (@etienne_cdl) 19 mai 2016

En prépa, j’avais une pratique similaire, je prenais les cours en m’affranchissant des contraintes de la page et des lignes, comme si je dessinais avec du texte.

Ce sont des pratiques qui permettent de s’arracher à un ordre de discours contraignant. Il y a une pertinence à faire ce genre de choses. L’analyse est forcement un peu rétrospective mais l’idée est que l’on s’approprie par le discours des moyens du pouvoir. De fait, un diplôme ou un concours sont des signes qui socialement vont provoquer de la reconnaissance. On se fait violence pour entrer dans ces moules. Ce n’est pas seulement le jeu des diplômes, mais une manière d’appréhender des langages tels qu’ils sont utilisés par les hommes. Ces langages permettront la reconnaissance – c’est vraiment le bon mot – c’est à dire qu’il seront capables de vous prêter un certain statut, une certaine identité, une compétence et une capacité, et cela en raison de la façon dont vous les manipulerez. C’est un processus violent : ça s’adresse – on pourrait dire s’agresse – à nous. Dans le cadre du diplôme, mais aussi pour l’enfant qui va commencer à parler pour dire ce qu’il veut, c’est quelque chose d’essentiel. C’est le même type de procédé qui va contraindre la main qui dessine à former des lettres et à les former de façon lisible pour les autres. Tout cet effort d’ajustement est immense. Ce n’est pas seulement lié au monde dans lequel nous vivons, c’est le monde tel qu’il est hérité de millénaires de stratégies discursives et de construction des ordres sociaux par le discours.

Or, si nous sommes des individus en train d’appréhender des codes, nous sommes également des êtres bien vivants, et tout ce que nous faisons dans ce programme-là ne suffit pas à nous combler en temps que corps. Nous avons envie de rire, nous avons faim au moment où nous sommes censés travailler, nous sommes fatigués… Tous ces états du corps sont laissés en dehors. On attend des gens une discipline, en réunion on ne doit pas se gratter le nez, on ne doit pas entendre de bruits de ventre malgré la faim, et si nous parlons, on ne doit entendre que le fond de notre capacité à convaincre par le discours. C’est très fatiguant pour nous tous. C’est pourquoi la nécessité de termes qui s’arrachent et qui font déviance dans l’ordre du discours était vécue au quotidien pour moi. Je l’ai vécue de nouveau et très fortement après la grande légitimation d’être finalement devenu enseignant chercheur titulaire en 2009-2010. Voila pourquoi je dis que les ironèmes ne sont pas que des blagues. Il y a de nombreux comptes sur Twitter qui sont dans le registre de la blague, qui font des bons mots en permanence. Je saisis la différence avec la blague à chaque fois que j’ai la possibilité d’en faire une et que j’ai conscience que ça ne va pas. C’est cocasse, c’est amusant, c’est divertissant mais il y a quelque chose qui manque. Aujourd’hui je suis dans le projet de la publication donc je dois réfléchir à ce que cet objet a en propre. Tous ces mots ne sont pas réussis, c’est un flux, mais je crois que j’arrive à garder pour chacun un minimum d’absurdité, sans nécessairement faire rire, ils vont faire sourire ou rêver un peu. Il y a aussi la question de la chute, qui est livrée sur un plateau dans la blague. Dans les ironèmes il y a plutôt l’idée que vous allez travailler à régler de petits nœuds de complexité. Je n’en suis pas le récepteur, mais si on les lit tous, on passe forcement par beaucoup d’interprétation.

Coudre aux yeux.

— Étienne Cdl (@etienne_cdl) 12 mai 2016

J’ai remarqué qu’ils viennent souvent par salves.

Il y a plusieurs raisons aux salves. La première c’est que j’écris dans le métro où il n’y a pas de réseau. Twitter s’est amélioré et stocke automatiquement les brouillons aujourd’hui. Donc quand je sors du métro il peut y avoir une salve de 30 d’un coup. Mais les salves sont surtout dues au fait que l’écriture accompagne un mouvement de la pensée. Il y en a eu beaucoup pendant la rédaction de mon habilitation à diriger des recherches. Ils accompagnent l’écriture de façon indocile, un peu subversive, comme une fenêtre sur autre chose qui est en train de se passer. Ce n’est pas le commentaire d’une existence en train de se faire, mais plutôt le contre-discours du discours en train de s’écrire. La dernière raison des salves tient à une certaine disposition dans laquelle on se met. Une fois que vous écrivez un ironème, vous pouvez en écrire un deuxième sur les mêmes types de processus. Quand certaines personnes me lisent – Samuel Goyet par exemple – elles embrayent et commencent à écrire des ironèmes en série. C’est comme ces gestes systématiques que l’on retrouve dans toutes les professions qui s’ennuient, ou plutôt les professions qui s’ennuient du corps. Par exemple faire tourner son stylo dans la main. J’ai réussi à le faire tourner, je recommence, je recommence, et à côté de ça j’écoute un professeur de philo. Les ironèmes fonctionnent peut-être de la même manière, c’est pour ça que je parle de subversion. Ce n’est pas dans un sens très fort, il n’y a pas de révolution en soi, mais c’est quand même un jeu qui travaille systématiquement le langage institué. On peut les penser comme une matrice pour une réflexion systématique dans le langage. En fait c’est comme le poil au nez, poil aux mains. Évidemment ça a peut-être plus d’ambitions, ou plus de prétention. C’est un poil aux mains prétentieux.

Un détour par votre bio Twitter pose pas mal de questions. Des éclairages ?

Briéviste : mes

#ironèmes. Et des#pyronèmes depuis mai 2016. Art brusque. & MCF HDR (@etienne_candel). & Mensch: Nous sommes des corps dans des lieux.

Il y a une chose très importante dedans, c’est « nous sommes des corps dans des lieux ». C’est la seule vérité que j’entretiens au quotidien. Cela signifie que l’on ne peut rendre compte des discours, des actions ou des prises de positions qu’en fonction de notre manière d’être dans des situations données. Lorsque vous êtes en train d’écrire dans le métro, enfermé dans une relation homme/téléphone, c’est aussi une manière de vous couper des autres. C’est quelque chose qui est structurant et je trouve que c’est une phrase assez puissante pour qu’elle guide la plus grande partie des choses que je fais dans le monde. De l’autre côté il y a briéviste, parce que je fais des textes brefs. Mais c’est une pratique, pas un courant. Ironème a une lecture très simple. En linguistique lorsque l’on parle d’un sème, c’est le plus petit élément de signification. Un morphème est le plus petit élément morphologique, par exemple une altération phonétique. Et donc un ironème, c’est le plus petit élément d’ironie. Si le discours et la langue créent des ordres ou créent des pouvoirs, comme le dit Barthes, l’ironème est la plus petite manière de renverser ou d’altérer cette relation de pouvoir. C’est comme un pas de côté. Ce qui est curieux, c’est que j’ai toujours besoin de dire que c’est subversif tout en soulignant que ça l’est faiblement. C’est discrètement subversif. C’est suffisamment discret pour pas être grave, on ne m’arrêtera pas pour ça. Ça ne remet pas en cause l’ordre social… Ça le remet un peu en cause. Dans le peu d’espace qui nous est laissé en tant que sujets sociaux aujourd’hui… C’est légal. Oui voila c’est légal. Ce n’est pas interdit mais rien n’interdit que ça le devienne à un moment. Par exemple, Allan Bahroun est parti faire sa thèse à Hong Kong sur les pratiques sémio-politiques de transformation des idéogrammes dans des visées de critique politique. Si vous transformez un tout petit peu – ça pourrait être un ironème chinois – un idéogramme, vous pouvez faire dire à un discours politique ronflant quelque chose de stupide. La pratique est d’autant plus intéressante pour les militants que ces modifications sont difficiles à détecter par des moyens informatisés. Cette possibilité de manipuler des idéogrammes à des fins de subversion est un terreau vivant par lequel les micro-signes transforment la réalité. Encore une fois ce n’est pas prétentieux en termes de subversion, mais c’est proprement subversif.

Guerre épaisse.

— Étienne Cdl (@etienne_cdl) 7 avril 2016

Si tout le monde faisait des ironèmes, pourrait-on encore parler ?

Les poètes qui ont des visées de création de sens, de reversement du sens ou de transformation du monde disent qu’il faut que les gens se remettent à parler par métaphores pour avoir un discours plus puissant, plus riche sémantiquement. Le mouvement Dada et le surréalisme allaient dans ce sens là. Plus une métaphore est complexe et créé de la distance entre comparant et comparé, plus elle est puissante en termes d’effet. Il fallait nous arracher au monde tel qu’il est et nous faire entrer dans un monde surréel, dans l’ombre ou totalement caché. Les surréalistes eux-même ont beaucoup théorisé à ce moment là.

Mais quand Breton dit « la beauté sera convulsive ou ne sera pas », je pense que c’est une erreur. De mon point de vue c’est une erreur parce que la convulsion vous arrache totalement au quotidien, comme si on privilégiait toujours la transe. Nous serions effectivement tous totalement décorrelés les uns des autres, dans un univers de fantasmagorie. Mais la société fonctionne sur un socle très dur, très normé : “Je créé une boutique à l’intérieur de laquelle je vends des choses, des gens vont mes les acheter, puis je vais m’acheter à manger, etc.” Je pense que nous sommes tous des spécimens de l’homo economicus aujourd’hui. C’est à l’intérieur de ce monde-là que l’on peut créer des zones, disons psychédéliques, créer nos propres pratiques de déviance. Ces pratiques autres peuvent se traduire de diverses manières, par de l’excentricité, par le besoin de se faire un piercing ou un tatouage, ou simplement changer les boutons de la veste qu’on vient d’acheter. Moi mon « truc » c’est de prendre des morceaux du langage communément fonctionnel et d’essayer de les faire fonctionner autrement. J’ai produit un ironème dont je ne suis pas spécialement mécontent : « ultimédia » plutôt que multimédia. Il a bien plu à Noam Assayag qui m’a répondu que son pendant est le « ‘timédia ». Effectivement c’est intéressant. Quelle prétention portent les discours ronflants du multimédia ? Celle d’être le dernier des médias, le média des médias, le supermédia, le média ultime. On ajoute « ‘timédia » pour dire qu’il y a un pendant de ce gonflement prétentieux du média numérique qui est le petit espace médiatique de chacun. Beaucoup de choses sont concentrées en peu ici. Encore une fois c’est faiblement subversif, ça dit simplement que le jeu de mots est préférable au néologisme qui prétend être un concept. Ça permet en plus de rompre avec le discours industriel tout en illustrant la prétention de ces objets. On retrouve une bonne unité entre la recherche et l’écriture créative.

@etienne_cdl et son pendant : le ‘timédia — NoamNorkhat (@Norkhat) 27 avril 2016

Pwitts ? Poèterie ? [Termes ayant disparu de la bio twitter depuis, ndlr]

La poèterie, c’est l’endroit où on fabrique des poètes. Les pwits sont des tweets poétiques. Evidement c’est grotesque parce que ça touche à un vocabulaire du corps, il n’y a aucun sérieux la dedans.

Il reste Art brusque.

Ce n’est pas de l’art brut, mais c’est brusque en revanche. C’est aussi une référence au nom d’une galerie qui a ouvert récemment dans le Ve arrondissement, et qui s’appelle Art Bref. Quand un ironème se présente, si je ne le note pas immédiatement il est perdu. Je les oublie tout de suite. Je reviens sur le mot « subversif ». Je ne devrais pas dire subversif, ce n’est pas de la subversion mais de l’indocilité. Ce n’est pas plié dans l’ordre du discours. Or nous sommes des êtres qui manipulent du discours pour se faire comprendre, se faire entendre, se faire obéir, désirer. Toutes ces stratégies passent par l’utilisation de la langue telle qu’elle est, de cet ordre que l’on a en héritage et que l’on partage tous. Si on oublie les ironèmes, c’est précisément parce qu’au moment où ils se présentent, ils sont là avec leur aspect plaisant mais aussi leur aspect dérangeant. Or nous sommes des êtres suffisamment normés pour nous rattacher plutôt à l’ordre qu’à ce qui va faire désordre. Si vous écrivez à la CAF vous n’allez pas leur mettre des jeux de mots. Vous réglez votre discours. L’utilisation du discours dans son ordre compose la quasi-totalité de ma démarche. On ne commande pas le pain avec des ironèmes. Bizarrement si vous essayez de le faire, ça ne fonctionne pas. Nous n’avons pas d’utilité dans notre économie quotidienne à référer à des expressions comme celles-là. Notre maîtrise du langage fait que nous allons plutôt les exclure.

Un gros pain de jouvence. — Étienne Cdl (@etienne_cdl) 7 mars 2016

Le fait de perdre ce qui n’est pas noté participe également d’un sentiment d’urgence. Il faut absolument noter ce qui passe si on ne veut pas le voir disparaître. Pendant des années je ne les ai pas notés, je me contentais de les vivre. C’est devenu une nécessité. Il y a peut-être aussi un effet de lectorat de Twitter, le fait d’être lu est motivant. Il y a quelques personnes sur Twitter qui sont passionnées de ce que je fais, qui commentent beaucoup, je pense que ça créé un encouragement à la chose.

Il y a plus de 38000 tweets, on peut parler d’une obsession ?

C’est quelque chose qui n’est pas tout à fait une obsession, c’est plutôt un accompagnement. Par exemple quand je me réveille et que la première chose qui vient est un jeu de mots. Au réveil vous avez l’esprit désinhibé, et ceux qui me viennent sont en général classieux. L’obsession c’est quand on est entouré d’objets. L’étymologie latine est celle d’un fort en état de siège. Ce n’est vraiment pas ça, mais plutôt une sorte de rayonnement diffus. Il y a momentanément, en tous cas au matin, une capacité à ne pas prendre en compte ce qui va être le devoir, l’heure exacte du lever, la nécessité du café…

Ça évoque la cigarette. Ce moment de pause, celle du matin.

C’est intéressant. Ça peut très bien accompagner la cigarette ou les moments d’interstice comme le métro. La cigarette accompagne très bien ces moments où vous quittez un cadre pour un autre. Vous vous éloignez momentanément d’un espace donné et contraignant. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui fument parce que la cigarette est en quelque sorte un ironème, un tout petit morceau de quelque chose qui brûle. De la braise à l’intérieur d’un monde où l’on ne fait pas de feu dans la rue. Il faudrait en parler aux associations de lutte anti-tabac, il y a là quelque chose à comprendre pour elles !

Art tabac.

— Étienne Cdl (@etienne_cdl) 10 mai 2016

Est-ce qu’il y a une thérapie par l’ironème ?

Je ne sais pas de quoi je me guéris mais il y a un effet positif. Un ami m’a parlé du fait que c’était à mettre en relation avec des pratiques mystiques. Il comparait les ironèmes aux kōans, une pratique dans laquelle des moines bouddhistes peuvent se voir confier pour toute une vie, et parfois sans jamais ouvrir la bouche, une réflexion sur une parole qui peut être absurde. Une seule phrase à méditer sur toute une vie. Cette dimension existe dans les ironèmes. En ce qui concerne la thérapie, un certain nombre d’anciens étudiants devenus consultants me disent que me lire leur change les idées, les détend, les éloigne de la lecture systématique des 10 recettes pour réussir sa stratégie virale. Au milieu de tout ça, un ou deux mots viennent changer leur cadre et leur pratique. Je ne sais pas si c’est une thérapie mais ça a à voir avec des processus thérapeutiques, la psychanalyse en particulier. Le propos lacanien est de dire à quel point il est subversif de créer un espace arraché au reste du monde et à l’intérieur duquel le langage est mis en fonctionnement libre dans ses structures propres. Ça passe par des jeux de mots, les écrits de Lacan en sont pleins et les lacaniens en sont friands. Il y a quelque chose qui serait thérapeutomorphe.

La partie mystique est intéressante et fait écho à Scalde. Les scaldes sont les poètes nordiques, qui racontent et écrivent les sagas. La poésie scaldique résiste à la traduction, ce qui donne des endroits de lecture inaccessibles. Il y a par ailleurs une règle qui est de ne pas appeler les choses par leur nom.

La chanson de Roland, et la plupart des épopées sont des textes qui fonctionnent sur des schémas structurés récurrents. Par exemple à l’intérieur du décasyllabe certaines choses sont largement liées à des formules, car on est avant tout dans la poésie orale. Il s’agissait pour celui qui allait la proférer de pouvoir retrouver une histoire, de se retrouver à peu près dans le schéma global, et de pouvoir broder vers après vers des choses recevables à l’intérieur du schéma global. Des spécialistes de littérature médiévale ont montré à quel point le caractère conventionnel, normé, de certaines expressions donne un motif qui peut être récurrent et à partir duquel on va pouvoir dérouler le texte. Mais ce n’est pas le même aspect matriciel que pour un ironème qui ne repose pas nécessairement sur des formats métriques.

On a des formats numériques comme les tweets qui sont très contraints. On a aussi toute une tradition d’édition qui se marie très mal avec ces formats là. Comment être éditeur de littérature numérique ?

La séparation entre numérique et non-numérique n’est sans doute plus très pertinente aujourd’hui. Les possibilités techniques des médias numériques sont souvent sous-utilisées. J’ai participé à ECRiDiL – un colloque sur l’écriture et l’édition numérique – et Pascale Hellégouarc’h est intervenue sur les livres numériques produits par Gallica et Orange avec son appui. Comme dans n’importe quel projet d’écriture, c’est la singularité de chaque objet qui doit guider l’édition. D’un autre côté les objets singuliers passés – typiquement le roman – qui ont créé des corpus de normes, typographiques ou de présentation des pages. Ces objets sont très semblables les uns aux autres, avec des zones de dissemblance mais tout de même dans une très forte codification. C’est comme si il fallait remettre à contribution l’énonciation éditoriale dans la production du texte, comme objet indissociable de la production du texte. Longtemps on pouvait avoir la paresse de verser un contenu scripto-verbal à l’intérieur du cadre de collections. « J’ai lu », par exemple, n’était pas nécessairement très bien fagoté en termes de qualité d’encre ou de cadrage sur la page mais globalement « faisait le boulot ». S’il y a quelque chose à dire sur le livre numérique aujourd’hui, je dirais qu’il va exiger que soit remise pleinement en question la capacité des objets et des éditeurs à porter l’énonciation. C’est un peu comme si on ne faisait que des livres d’artistes.

Lâcher l’hybride. — Étienne Cdl (@etienne_cdl) 18 mai 2016

C’est déjà un peu le cas. Beaucoup d’éditions numériques sont très belles. Je pense par exemple à Visual Editions, à Londres. Ce sont de beaux livres qui sont de beaux objets numériques mais ce n’est pas encore “grand public”.

La librairie des PUF qui a rouvert rue Monsieur-Le-Prince est un bon exemple de la relation numérique/papier. Ce n’est plus vraiment une librairie, ils disposent d’un fond numérique gigantesque et vous venez imprimer vos livres à la demande. Le résultat est intéressant, mais vous payez le même prix que pour un livre acheté en librairie alors que la qualité est moindre. Pour réussir à faire tenir une formule comme celle-ci, il va falloir que la version imprimée à la demande soit en même temps marquée par une innovation éditoriale et pas juste par une dégradation technique.

En numérique, la plupart du temps, on diffuse directement le contenu écrit. Alors qu’en papier le texte passe par l’éditeur, l’imprimeur, etc., avant d’être diffusé. L’éditeur est-il oublié sur Internet ? Ou cela veut-il dire que l’éditeur devra utiliser du contenu déjà diffusé pour en faire un autre objet ?

C’est une textualisation très différente.

C’est une réédition ?

J’ai envie de dire une é-édition. Le premier « é » signifie que l’on est en dehors. Il y a un usage qui est manifeste, c’est l’accélération par la sophistication technique. On publie immédiatement parce qu’il y a des services qui nous disent que c’est ce qu’il faut faire. Nous sommes à la fois le produit d’une époque et d’acteurs industriels : sans Twitter, je ne tweete pas d’ironèmes. Cela ne signifie pas que je n’en ferais pas mais je ne les diffuserais pas de la même manière, je ne les produirais pas avec ce rythme ou avec ces effets de communauté. Il suffit que l’interface change pour que l’écriture change. Le non-stockage des brouillons est un bon exemple. J’ai arrêté d’écrire dans le métro parce que je perdais beaucoup d’ironèmes. A la mise à jour de l’application permettant le stockage, il y a eu une transformation, qui a par ailleurs favorisé les effets de salves. Pour en revenir à l’idée d’ « é-édition », c’est comme si l’écriture numérique proposait plusieurs matières premières. La dynamique d’écriture est la matière première de l’écrivain, ce qu’il a à dire : lui-même, son imagination, sa conception de la vie. Disons qu’il a du matériau à partir duquel il va utiliser les différentes opportunités expressives : écrire, mettre en forme son document, utiliser une machine à écrire, fumer des cigarettes… Mais dès lors que le texte ainsi produit est confié à un système éditorial, il devient lui-même la matière première de ce système. Toute édition est une mise en texte nouvelle, un nouvel objet texte. Cette dissociation fait que chaque intervention d’un acteur de la chaîne éditoriale, par exemple un partage sur Facebook ou sur Twitter, transforme le texte. L’édition est donc partout. Le format propre du tweet est bien joli comme tel. Quand il voyage dans Storify, il commence à être laid. Il gagne en laideur à mesure qu’il cite Twitter, dont il est issu et qu’il n’est pas. Quand vous arrivez sur un nouveau support, il a une autre médiagénie, c’est à dire qu’il est propre à certaines choses et pas à d’autres. Vous héritez d’une production qui a son cadre énonciatif : ses publics, ses formats et sa dynamique créative, et qu’il va falloir repenser dans une autre forme de texte.  Cela signifie qu’un bon champ éditorial devra être aussi un champ d’étude. Les maisons d’éditions vont se doter de départements d’étude, avec une demi personne affectée – pourquoi pas un doctorant en CIFRE – qui soit capable de penser « l’output ». Mais je ne suis pas sûr d’avoir raison, parce que la meilleure chose à faire pour un éditeur, ça reste de négocier les droits du futur Cinquante nuances de gris, de le publier sans grand respect pour les publics peut-être, mais surtout sans grand soin parce que ce n’est pas ce qui importe. Le contenu crève l’écran et les gens veulent juste un peu de dimension sulfureuse, ils vont donc acheter des gros volumes. Plus un livre ressemble à un livre d’art, plus il échappe aux mains de ceux qui attendent quelque chose de convenu d’avance. Quand je dis convenu d’avance, ce n’est pas en mal, c’est simplement que le champ du conventionnel est très fort dans Cinquante nuances de gris et qu’il est très faible dans un livre sur mesure.

Cela signifie qu’un bon champ éditorial devra être aussi un champ d’étude. Les maisons d’éditions vont se doter de départements d’étude, avec une demi personne affectée – pourquoi pas un doctorant en CIFRE – qui soit capable de penser « l’output ». Mais je ne suis pas sûr d’avoir raison, parce que la meilleure chose à faire pour un éditeur, ça reste de négocier les droits du futur Cinquante nuances de gris, de le publier sans grand respect pour les publics peut-être, mais surtout sans grand soin parce que ce n’est pas ce qui importe. Le contenu crève l’écran et les gens veulent juste un peu de dimension sulfureuse, ils vont donc acheter des gros volumes. Plus un livre ressemble à un livre d’art, plus il échappe aux mains de ceux qui attendent quelque chose de convenu d’avance. Quand je dis convenu d’avance, ce n’est pas en mal, c’est simplement que le champ du conventionnel est très fort dans Cinquante nuances de gris et qu’il est très faible dans un livre sur mesure.

Éditions j’achète.

— Étienne Cdl (@etienne_cdl) 13 avril 2016

Il n’y a pas encore de littérature numérique convenue d’avance ?

Le champ des conventions est encore à inventer. Ce sera très grisant pour ceux qui vont réussir à imposer des formats dans ces écritures. Les applications standardisées posent problème : elles raclent le texte, elles le mettent aux normes, et elles empêchent à la plénitude du travail éditorial de s‘exprimer.

Internet permet de refaire plein d’expériences à la Queneau, il y a beaucoup de gens qui font des choses assez similaires à ce qui a été fait avec le livre, mais sur d’autres objets.

Avant internet, dans les années 80, on utilisait à l’école des ordinateurs TO7 et MO5 Thomson, des ordinateurs pas très puissants mais où l’écriture informatique était déjà pleinement utilisée. Elle l’a été de très fraiche date en France. Des personnes proches de l’Oulipo ou des sciences de l’information et de la communication naissantes comme Robert Escarpit ont travaillé avec des machines pour faire de la littérature. A l’Université de Technologie de Compiègne Serge Bouchardon par exemple prolonge cet esprit d’expérimentation. J’avais manipulé un générateur de textes au collège, un programme qui fabriquait automatiquement des contes. Vous entriez des noms de personnages et des noms d’événements, la machine – sans faire d’interprétation à l’époque – venait remplir un texte à trous et créer un conte qui fonctionnait.

Avant internet, dans les années 80, on utilisait à l’école des ordinateurs TO7 et MO5 Thomson, des ordinateurs pas très puissants mais où l’écriture informatique était déjà pleinement utilisée. Elle l’a été de très fraiche date en France. Des personnes proches de l’Oulipo ou des sciences de l’information et de la communication naissantes comme Robert Escarpit ont travaillé avec des machines pour faire de la littérature. A l’Université de Technologie de Compiègne Serge Bouchardon par exemple prolonge cet esprit d’expérimentation. J’avais manipulé un générateur de textes au collège, un programme qui fabriquait automatiquement des contes. Vous entriez des noms de personnages et des noms d’événements, la machine – sans faire d’interprétation à l’époque – venait remplir un texte à trous et créer un conte qui fonctionnait.

Une machine a récemment passé le premier tour d’un concours de romans japonais. On va dans cette direction ?

Il y a beaucoup de choses que l’on peut transformer en programme dans les opérations des hommes. Finalement nous ne sommes pas extrêmement compliqués. Un robot androïde disant à un être humain “touche-moi entre les jambes” va activer neurologiquement des zones d’excitation dans le cerveau. Il suffit de très peu de choses pour rappeler quelqu’un à sa dimension corporelle et sensuelle. Ce n’est pas très étonnant que la sexualité s’en mêle tout de suite.

Fantasthme. À couper le souffle. — Étienne Cdl (@etienne_cdl) 13 mai 2016

De la même façon, on peut produire beaucoup d’effets à partir de schémas narratifs relativement conventionnels, et le champ des conventions est immense. Vous aurez du plaisir à écouter une musique qui repose sur des conventions, par exemple du trash métal, ou certaines formes de R&B très conventionnelles. Il faut du trémolo, des poussées dans les aigus, c’est ce qui fait que certaines personnes sont très fortes pour écrire des tubes. Jean-Jacques Goldman est un écriveur de tubes parfait. On pourra très certainement concevoir un moteur d’intelligence artificielle qui s’appellera Jean-Jacques un jour. Il sera capable de produire du Goldman en série. Mais est-ce que ce sera toujours aussi bon ? Peut-être pas. En l’état actuel des choses, la machine comprend mal les ironèmes. Elle ne perçoit pas bien pourquoi je change une lettre dans un mot, et veut le modifier. Je la défie de produire une explication convaincante, c’est à dire une explication qui va pas nous fatiguer, une explication qui va nous faire rire, nous plaire, nous complaire, nous flatter. Elle n’est pas…

…pas très sensible.

A l’inverse la machine est bonne en production d’ironèmes, mais sans le savoir. On pourrait systématiser informatiquement la production d’ironèmes. La plupart seront très mauvais, mais dans le lot il y aura tout ce que j’ai écrit et tout ce que je pourrais écrire, en tout cas selon les procédés formalisés. Par exemple, il y a un procédé qui consiste à faire : un corps de garde / un corps, deux gardes. Une rue, des écoles. C’est quelque chose que l’on peut systématiser. On obtiendra à la fois la totalité du pire et la totalité du meilleur. Mais le fait que ce soit automatisable est sans doute un peu triste parce que l’on perd l’aspect découverte d’incongruités linguistiques.

Ils mettent l’humain au panier.

— Étienne Cdl (@etienne_cdl) 11 mai 2016

Ensuite, si on a la capacité à mesurer la réception corporelle par les gens, soit directement sur le corps, soit par des « likes » ou ce genre de choses, on continuera à pouvoir approximer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais je ne pense pas pour autant que l’on pourra comprendre ce qui marche à l’intérieur de ce qui marche et ce qui ne marche pas à l’intérieur de ce qui ne marche pas. Ce sera un traitement statistique, une approximation, sans doute extrêmement efficace et sans doute plus efficace que lorsque j’estime moi-même qu’un ironème va marcher ou non. La grande limite, et vous faisiez référence tout à l’heure au nombre de mes tweets, c’est que l’ironème n’est pas un genre de texte, ou un format, ou un procédé, il est aussi une écriture sérielle, et je pense que, en notant ceux qui me passent par la tête, je fais quelque chose de singulier, qui est de parcourir non pas seulement une possibilité expressive de la langue, mais aussi une façon de voir le monde, mettons, qui m’est propre. Pendant quelques semaines, j’avais arrêté de publier sur Twitter, au profit d’une simple prise de notes linéaires, filées, dans le bloc-notes de mon téléphone. Ne plus lire les ironèmes en liste, comme des « coups » séparés, c’est les mettre en relation, et constater que quelque chose émerge. Ce peut être une obsession, ou un imaginaire, ou un style.

Je n’ai pas pu me rendre à votre soutenance d’Habilitation à Diriger les Recherches. “Textualiser les interfaces. Epistémologie et opérativité d’une requalification.” Que souhaiteriez-vous qu’on en retienne ?

Que le processus de textualisation, donc la manière dont quelque chose devient un texte dans le monde, n’est pas seulement liée au fait qu’il y a des signes disposés sur un support. C’est très fortement lié à la situation dans laquelle ces signes sont produits ou consommés, et que la textualisation est du coup un processus qu’il faut penser de façon graduelle. On pourrait dire qu’inévitablement le monde des objets de communication tel qu’il est écrit est un monde qui met des choses au centre. Par exemple, un téléphone mobile. En son centre une fenêtre est ouverte sur un site qui lui-même comporte un cadre dans lequel il y a le texte que vous êtes en train de lire. Ces effets d’enchâssement mènent à une mise en abîme et disent que le centre de la communication est là. Mais il est construit comme centre de la communication. Pour pleinement sentir la construction du texte comme texte, il faut s’en éloigner et entrer dans une zone que j’aime beaucoup, une sorte de zone mêlée, un camaïeu. D’un côté il y a la couleur du texte, de l’autre, la couleur de l’usage, du geste, qui est tout aussi structurante et fondamentale. Elle est structurante et fondamentale dans la production même du texte. Vous n’allez pas tout textualiser dans une situation. Par exemple, si dans un cinéma vous vous mettez à vous approprier le texte d’un jeu sur votre téléphone mobile avec le bruit d’un FPS, vous risquez de vous faire vider. D’ailleurs vous ne le faites pas. Vous ne jouez pas à un FPS dans un cinéma, vous êtes censé être là pour faire du sens avec ce qui est projeté sur le grand écran, et non pas avec votre téléphone. Ces normes sociales des usages sont souvent ordinaires. Une paresse ordinaire les rend implicites mais elles président à beaucoup de choses. Lorsque l’on regarde son téléphone dans la rue pour savoir où on se trouve, ou se diriger, il y a des processus très riches. D’un côté vous avez l’application qui prend autant qu’elle le peut en compte le contexte de l’individu, de l’autre vous avez tout le contexte individuel qui vient « faire prendre » cette sauce compliquée qu’est le processus de communication, entre le texte et sa situation.

Contexte d’infériorité. — Étienne Cdl (@etienne_cdl) 23 novembre 2015

Le mot interface est très discutable, mais je l’ai utilisé pour faire référence à la surface, au côté superficiel et structurant de cette communication. Au niveau de la surface se joue à la fois une relation au monde, une relation au texte, et la pensée encapsulée du monde dans le texte. Ce sont des processus nombreux par lesquels vous allez par exemple décoller vos yeux du texte écrit pour chercher quelque chose autour de vous. L’écriture d’un statut relève du même phénomène. C’est routinier et ordinaire aujourd’hui, mais c’est très particulier d’avoir un texte qui vous dit « De quoi voulez-vous parlez ? Qu’y a-t-il de neuf ? Écrivez une actualité ». Il y a des débordements permanents, entre le dispositif et la situation. Vous êtes dans une soirée, vous vous penchez sur votre téléphone pour une raison ou une autre et vous n’écoutez plus ce qu’on vous dit. Le fait que vous puissiez décrocher sans que ce soit nécessairement mal vécu par les autres est très curieux. On aurait mal supporté que vous alliez allumer la télé dans une soirée pour vous plonger dedans. C’était un signe de divergence intolérable. Ce qui m’intéresse le plus dans les interfaces c’est la question de la pertinence, du caractère approprié ou pas de ce qu’on fait, à la fois comme appropriation et comme politesse. La question des normes morales et de ressenti qui président aux actions d’utilisation des dispositifs de communication.

Quelle question aimeriez-vous que l’on vous pose et quelle serait la réponse ?

Quelle question aimeriez-vous que l’on vous pose et quelle serait la réponse ?

Un objet numérique que vous aimeriez partager ?

Il y a un tweet que j’aime bien, de quelqu’un qui est une amie : l’indéprimeuse (@LIndeprimeuse). C’est « la Barthes postale ».

LA BARTHES POSTALE (cc @etienne_cdl) pic.twitter.com/cTLYLmQJCr — L’indéprimeuse (@LIndeprimeuse) 27 avril 2016

J’apprécie beaucoup aussi, dans un tout autre registre, le projet dont est porteuse Judith Aquien, ancienne du Master MISC, et qui s’appelle Thot (@Thot_fle) : une école de français langue étrangère, diplômante, pour les migrants et réfugiés arrivés en France et désireux de pouvoir y vivre, s’y débrouiller.

Qui voudriez-vous voir interviewé ici ?

J’aurais bien fait interroger @etienne_candel, pour voir, mais je me suis assez auto-commenté dans cet entretien. Peut-être une utilisatrice de Twitter du nom d’Ankhôlie (@reventoline), et qui partage des citations passionnantes de ses lectures passionnées, des essais ou des fictions aussi. Sa pratique est vertigineuse.

4 comments

Je me retrouve complètement dans votre propos d’irone-man.

Ce texte est passionnant. Chapeau. Vous faites bouger les lignes.

Texte remarquable.

Alexandre Moatti